Tra il 1822 e il 1826 Beethoven portò a termine i suoi ultimi cinque quartetti. Il Quartetto in si bemolle op. 130 fu il terzo ad essere composto dopo l’op. 127 e l’op. 132 (il numero d’opera non segue l’ordine cronologico). Questi Quartetti vennero alla luce per una commissione fatta a Beethoven dal principe Nikolai Borisovich Galitzine . Costui, un melomane appassionato di San Pietroburgo, aveva chiesto a Beethoven, all’epoca compositore universalmente noto, tre quartetti promettendogli „qualsiasi compenso avesse chiesto“. Per una ricompensa di 50 ducati Beethoven si era messo al lavoro. E scrisse quelli che sono rimasti tra i momenti fondamentali della cultura musicale dell’umanità, su cui si sono intrecciati le analisi dei filosofi, i discorsi degli studiosi e la sapienza musicale di tutti i grandi interpreti.

E’ ben noto tuttavia il fatto che non fu così dal principio, anzi le prime esecuzioni registrano più insuccessi che plauso.

Ancora alcuni decenni dopo la loro presentazione questi quartetti erano considerati difficili da comprendere, ardui da eseguire, e forse anche bizzarri. Solo dopo anni il pensiero e la sensibilità hanno iniziato, e da allora questa corrente non si è mai fermata, ad attingere una linfa vitale ed energia musicale da queste composizioni.

Fu dunque una autentica eccezione il grande successo suscitato dal Quartetto op. 130, fin dalla prima esecuzione il 21 marzo 1826, un avvenimento assolutamente determinante per la storia della ricezione. Un successo tanto vivo che il secondo e il quarto movimento furono ripetuti nella stessa serata. Critiche non furono risparmiate al primo al terzo e al quinto movimento.

Il vero scandalo tuttavia fu la Grande Fuga conclusiva, che un critico non ebbe timore a definire incomprensibile, descrivendola come una lotta inesausta tra gli strumenti i quali „sono costretti a combattere tra i poli estremi con difficoltà insormontabili, dissonanze e procedimenti incrociati“. In verità quel tempo di quartetto si era ingigantito nella fantasia di Beethoven fino ad oltrepassare forse u ragionevole progetto. Ne risultò una Fuga di 741 battute la cui intensità rischiava di fagocitare l’intera composizione, non solo per la durata di circa 18 minuti, ma per la complessità interpretativa e compositiva.

Per cui quando l’editore Artaria offrì a Beethoven un compenso per scrivere un altro finale per l’op.130 e promise di pubblicare la Grande Fuga come movimento a parte, il compositore accettò. Artefice della pacifica soluzione era stato il secondo violino del Quartetto Schuppanzigh, Karl Holz. Così il pezzo prese la sua forma definitiva con il Rondò finale che Beethoven completò tra i mesi di settembre e novembre del 1826.

Oggi tutti sono concordi nel definire queste composizioni tra le sublimi pagine della storia musicale. Lo stesso Beethoven era probabilmente consapevole che si trattava delle sue composizioni tra le migliori eppure lo sconcerto destato nei primi anni fu davvero grande.

Se osserviamo però con attenzione le critiche più frequenti che i contemporanei mossero a Beethoven scopriamo che i difetti di allora sono proprio le cose che noi oggi consideriamo le qualità per cui ammiriamo i Quartetti. Leggiamo infatti che il linguaggio musicale era considerato frammentario e sconnesso, l’organizzazione dei periodi troppo vasta, la condotta delle voci troppo libera, la polifonia ardita, oltre ad una predilezione per gli accordi temerari e le difficoltà tecniche. La straordinaria audacia del procedimento musicale è proprio quanto in questi quartetti noi oggi più amiamo.

La definizione migliore fu quella di Stravinsky, che parlando della Grande Fuga scriveva: “è il miracolo più perfetto nella musica, il pezzo più contemporaneo che io conosca, e contemporaneo per sempre. Lo amo oltre ogni altra cosa”.

Se volgiamo l’attenzione al Quartetto in si bemolle, al primo movimento, ci rendiamo conto che Beethoven ha un’idea di tempo del tutto personale e differente da quella di tutti noi. La grande forza che tutto divora, l’irreversibilità della vita, certamente queste cose esistono, ma non per tutte le cose. Per Beethoven e certo per la sua musica no. Il tempo per lui si misura con la successione del pensiero. L’apertura del primo movimento, Adagio ma non troppo, alla quindicesima misura sfocia in un breve Allegro, questi tuttavia prenderà possesso del discorso musicale solo dopo aver concesso ancora un breve intervento all’Adagio, e lungo tutto il movimento rimarranno ampi spazi di contemplazione, dove l’Adagio riprenderà la parola svelandoci isolate radure, dove si manifestano anche delicate risorse di cantabilità. Gli strumenti non sembrano essere in dialogo, sembra piuttosto che si succedano nella rappresentazione del racconto. Ci rendiamo conto allora che il primo Adagio non era una Introduzione, ma un universo parallelo che continua a convivere insieme all’Allegro per tutto il movimento. Un brano enigmatico nel suo complesso, la magistrale dissoluzione di ogni paradigma della tradizione classica.

Eppure questa prospettiva così autonoma e innovativa, che sfida ogni nostra aspettativa, si fonda su un progetto tradizionale: il Quartetto infatti è costruito su modello del Divertimento settecentesco, in sei movimenti.

Il secondo movimento è uno Scherzo, Presto, ed è assai più comprensibile, dunque non c’è da stupirsi che sia stato accolto con sollievo dal pubblico, dopo l’enigmatico primo tempo. Ma anche questo movimento nasconde un momento di assoluta originalità dove il primo violino, da solo, si isola in lamentevoli discese cromatiche, prontamente redarguite degli altri strumenti. Il movimento successivo, Andante con moto, ma non troppo, in si bemolle minore si apre in un clima che sembra preludere ad una pagina di grande malinconia, in realtà, quando entra la viola con il tema in re bemolle, la relativa maggiore, l’ambiente si trasforma in una specie di paesaggio fiabesco e un po’ stregato, di un Beethoven mai visto prima, in cui gli strumenti si muovono con delizia e curiosità.

Il quarto movimento è la Danza alla Tedesca, una delle danze popolari predilette da Beethoven. In parte questo movimento è gemello dello Scherzo, ma ha una connotazione ironica. Non è musica popolare, è il modo di Beethoven di intendere la musica popolare, infatti verso la fine del movimento vediamo un vero e proprio gioco di specchi. Le quattro battute iniziali tornano ma suonate a ritroso, e poi di nuovo nel senso proprio. Un gioco al modo di Haydn (o di Webern) che diventa un gesto, una compiaciuta presa di distanza da tutto ciò che è “tradizione”.

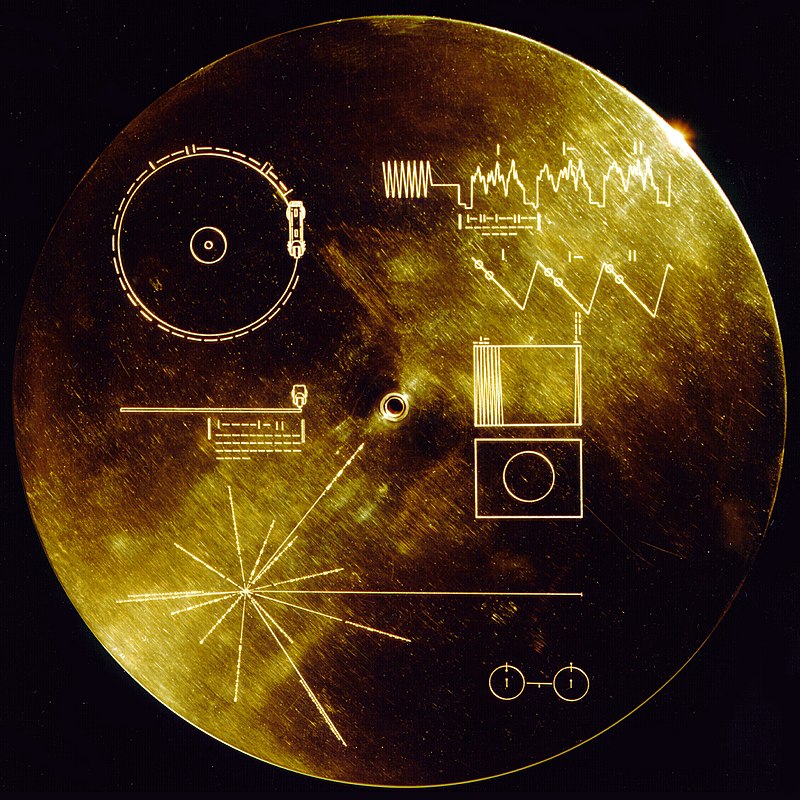

Il movimento successivo è la Cavatina, un’aria senza parole in mi bemolle maggiore. Un movimento di tale bellezza da aver acquistato una propria vita indipendente rispetto al resto del Quartetto, tanto indipendente da far parte della collezione di opere inserite nel Voyager Golden Record, il disco lanciato nello spazio nelle sonde Voyager, inserita dall’Italia nell’esecuzione del Quartetto Italiano. Un momento in cui Beethoven trova il linguaggio capace di esprimere i più segreti spazi dell’animo umano. Karl Holt, interprete del quartetto e amico di Beethoven, scrisse: “la Cavatina fu composta tra le lacrime” e lacrime ancora affioravano agli occhi del compositore anche quando la ascoltava. Il segno di quelle lacrime sono tutta una serie di gesti linguistici che hanno origine nella prassi barocca, i sospiranti semitoni, i balbettii, le sincopi che spezzano il respiro, e tutto il catalogo della espressione degli affetti. I gesti dell’estetica barocca entrano nel linguaggio di Beethoven che ne intensifica la forza emotiva, questi stilemi acquistano, nell’ineffabile visione beethoveniana, una universalità che non avevano prima.

Beethoven porta le capacità espressive del linguaggio musicale oltre ogni immaginabile confine, soprattutto sfidando l’universalmente piccolo e costruendo un tessuto finissimo di assoluta purezza.

C’è un momento al centro di questo movimento che che Beethoven definisce beklammt, afflitto, quando il canto si interrompe e la Cavatina di memoria operistica perde la sua capacità di cantare. Qui le voci basse del quartetto si muovono su un terreno pulsante in 6/8 e 9/8, mentre il primo violino segue in doppio metro una linea frammentaria che sembra descrivere un sentimento di perdita, di fragilità estrema, di dolore, quale solo l’essere umano può concepire. Non stupisce dunque sentire ancora l’amico Holt raccontare che Beethoven considerava questa Cavatina la pagina più bella della sua musica per quartetto.

Il Rondò Finale, che prese il posto della Grande Fuga, ci porta alla conclusione con un proposito di quasi inconcepibile leggerezza, dopo l’intensa bellezza della Cavatina.